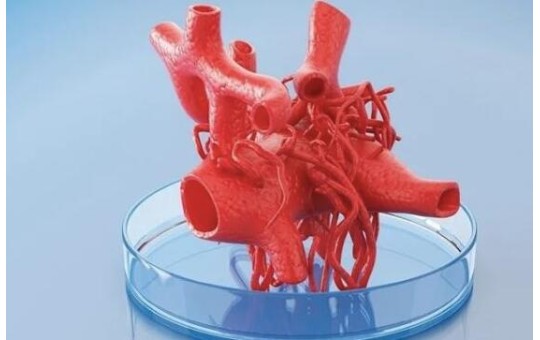

當前,在骨組織工程領域,利用微創手術治療不規則骨缺損時,面臨著缺乏可打印的形狀記憶材料及功能生物醫學支架的難題,這些支架需具備高形狀恢復能力且與人體骨骼核心屬性匹配。澳大利亞新南威爾士大學李曉鵬副教授團隊開發出基于聚己內酯和熱塑性聚氨酯的熱響應生物相容性形狀記憶長絲,適配材料擠出3D打印技術,成功打印出架構、機械性能和形狀記憶性能可調的新型生物活性智能支架。團隊還通過聚多巴胺涂層功能化處理,提升了支架親水性與細胞相容性,且未損害其機械與形狀記憶性能。相關工作以“Material extrusion 3D printing of bioactive smart scaffolds for bone tissue engineering”為題發表在《Additive Manufacturing》上。

研究要點

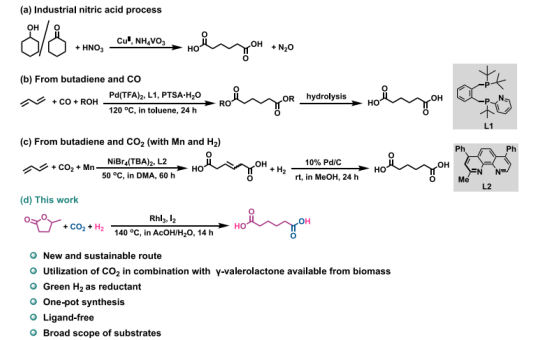

1. 材料設計與制備階段:開發70%熱塑性聚氨酯(TPU)與30%聚己內酯(PCL)的生物相容性形狀記憶長絲,通過雙螺桿擠出機混合并經桌面擠出機制備成適配FDM打印的1.75mm直徑長絲。

2. 打印工藝優化階段:系統評估打印參數(溫度、擠出倍數等),確定210℃噴嘴溫度與1.0擠出倍數為最優條件,實現不同孔隙結構(矩形、三角形、螺旋形)和填充密度(20%-50%)的支架精準成型。

3. 性能表征與機制研究階段:通過壓縮測試、熱機械循環實驗驗證支架力學性能與形狀記憶效應,發現50%填充密度的螺旋形支架在52℃時形狀恢復率達98%,并揭示結構設計對恢復效率的調控機制。

4. 功能化改性與生物相容性驗證階段:利用聚多巴胺(PDA)涂層提升支架親水性,細胞實驗表明PDA處理后MG-63細胞增殖率顯著提高,且涂層未損害形狀記憶性能,證實其骨組織工程應用潛力。